求實創新:這就是港科廣的學術青年

今天是「五四」青年節

在港科大(廣州)

有這樣一群學術青年

志存高遠 腳踏實地 「自找苦吃」

讓我們一起聆聽他們的故事

功能樞紐

劉易:走遍珠江的「公路科考」

歷時86天,途徑6省,共走過15273公里,2022年12月至今年4月,功能樞紐地球與海洋大氣科學學域(EOAS)助理教授劉易帶領課題組完成了珠江全流域旱季科學考察工作。

「很多知識可以在文獻里獲取,很多結果也可以在數據分析和模型里求得,但我們這個學域和人類活動息息相關,總還是得有人去實地看一看。」——這是課題組出發的初衷。

一路上的科考工作,經歷過因為新冠被迫中止的困境,也遭遇過路上車胎出問題、無法按時補給的窘境。一輛車,五個人,劉易帶着隊員們上山下鄉,每天驅車200-300公里,進行了一場「公路電影」式的科考。但不同於公路電影里的主人公一路行駛在絲滑的馬路上,科考隊員們在考察跨流域區域時,通常路線曲折。

雲貴高原,地形奇特,在遊客看來風景美不勝收。但在科考隊員眼裡,這裡地勢險峻,困難重重。他們需要先駕車上山,爬上山頂,過後再下山走到低洼處的河谷進行採樣。大部分採樣點人跡罕至,科考隊員一步一個腳印,踩出了一條路。

讓劉易感到意外的是,港科廣的青年們絲毫不嬌生慣養,反而刻苦耐勞。科考隊出發時正好遇上疫情爆發,隊員們接連生病。康復後又恰逢春節,考察進度令人擔憂。就在此時,隊員們主動提出可以放棄春節休假,令劉易十分感動。

除了要應對突發情況,隊員們學習能力也讓劉易感到驚喜。三名隊員此前並無這麼大規模的野外經歷,一些儀器的使用、現場的注意事項、現場樣品處理等重要內容都是即學即用,而且當天的樣品必須保證當天處理掉。令人欣慰的是,不管熬到多晚,即使光征服一座山頭就花掉了大半天的時間,隊員們也始終堅持到最後。

可以說,科考路上,既有祖國大好河山的賞心悅目,也有夜深人靜專註潛心的研究。

對於港科廣的青年們,劉易十分看好。他希望在這麼好的平台上,交叉學科先進的理念中,學生們能堅持自己的科研理想,多走出去看一看,腳踏實地地完成想要做的事。

信息樞紐

王澤宇:我在元宇宙里修文物

位於我國河南洛陽的龍門石窟是世界上造像最多、規模最大的石刻藝術寶庫之一,被聯合國教科文組織評為「中國石刻藝術的最高峰」。然而,龍門石窟自建造以來受到的人為盜鑿、自然風化等各種破壞十分嚴重。特別是上世紀前半葉,由於戰亂管理空虛,許多佛像、碑刻、浮雕等文物遭受盜鑿,在海外流離失所。

與北京大學和天遠三維的研究者合作,王澤宇的研究團隊如今可以讓遊客戴上VR眼鏡,在三維重建的數字石窟里進行沉浸式和交互式的遊覽。一些已經丟失或被破壞的文物可以在三維空間中進行數字修復。

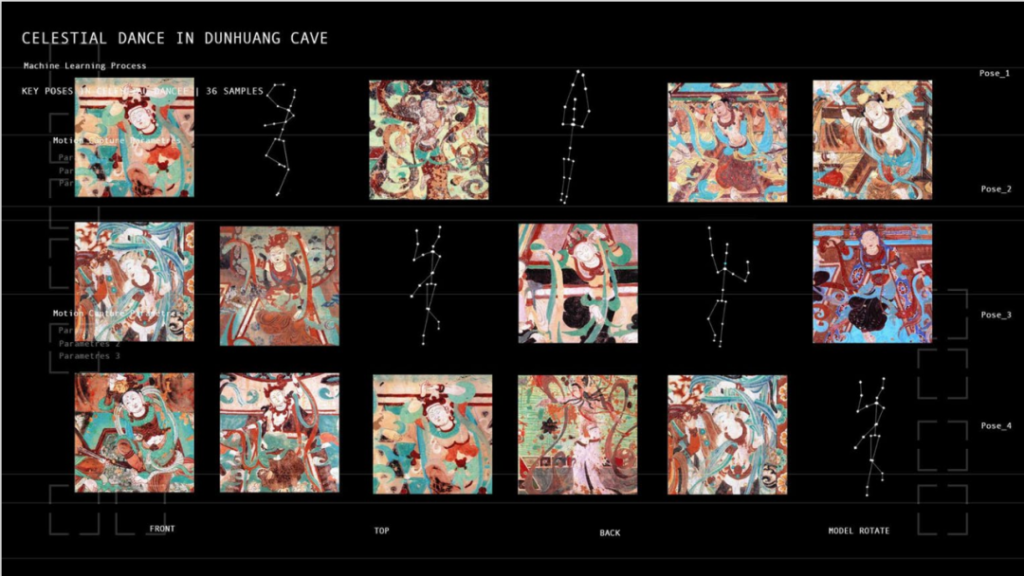

參加過敘利亞古城重建、敦煌舞蹈動作捕捉等數字文化遺產項目,王澤宇對於在虛擬世界內修復文物很有感觸:「一方面感到很痛心,另一方面也希望可以通過科學技術,包括計算機圖形學、三維視覺、人工智能等技術,讓這些文物的價值得到更好的保護和傳承。」

在北京大學畢業後,王澤宇前往耶魯大學計算機科學系學習。臨行前,他在朋友圈發表感慨:此別不言凌雲志,故友故國總關情。去年,王澤宇歸國,談及青年們的變化,他發現一個有意思的點:「宏觀上來說,我們的青年越來越自信,越來越能夠平視這個世界;但對於個體的發展大家也都存在焦慮的情緒。」

針對這一現象,王澤宇給港科廣的青年們提出建議:要認識到焦慮是很正常的,它是我們正在成長的體現,但也要注意避免陷入用單一指標與他人比較的陷阱。應該多思考真正感興趣的研究課題,培養更加專註自身成長的健康心態,從而更好地保持本心。

系統樞紐

孫曉通:一輛單車畫出智能交通藍圖

在港科廣,師生們如果想乘坐公交去附近的大型商場購物,路線是這樣的:出了學校門,步行10分鐘至地鐵站,坐5站地鐵,再步行約10分鐘抵達。在人流量普通的情況下,單程耗時36分鐘。如果打車替代步行,時間或許會更短,但全程需要付三次款。

有沒有一個平台可以「一價全包」?即不管從起點到目的地需要換乘多少交通工具,只用付一次款,並且下了地鐵不用站在路邊耗時等車,每一段路程之間的接駁都流暢絲滑——這是孫曉通和團隊現階段最想做的事。

距離不是問題,問題是如何降低出行的時間精力成本、平衡出行方式,實現「出行即服務」(Mobility-as-a-Service)的理念。孫曉通的研究面向於智能交通系統的規劃、運行與管理,着重於分析新型車輛技術與新興出行模式在交通系統層面的影響,她利用交通網絡建模及優化、博弈論、機制設計等理論方法提出新的交通管理策略。

來了港科廣以後,為了了解南沙的交通,孫曉通隻身一人駕駛一輛共享單車,走訪了南沙的大街小巷,考察了常用交通樞紐。這樣身體力行的調研在她看來並不特殊,曾在同濟大學讀本科時,孫曉通就經常通過課程作業、研究項目等機會,參與交通實地調查,用肉眼丈量交通流量。

「南沙是一個很好的示範,這裡離廣州市中心有一定距離,區域內擁有完善、立體的多模式交通體系:有公路有公交有地鐵有港口,除了機場,該有的公共交通設施都齊全了。可為什麼交通還是不順暢?」孫曉通發現,交通系統規劃者往往只考慮到提供設施而忽略了設施使用的便捷程度,導致豐富的交通工具使用率並不高。

交通問題是一個龐大而又複雜的問題,需要平衡用戶均衡和系統最優。這其中,最難改變的是人的習慣。孫曉通認為,很多研究交通系統的科研人員一輩子都僅僅推進了社會交通的一小步,但做科研就不能因此望而卻步。「一定要有自己的主觀能動性,不要被動地只接受社會給你的結果。多讀多想多動筆,多討論多交流」。

社會樞紐

周穆之:用科研打開更多的生活方式

關注個人生命歷程話題的周穆之在港科廣開了一門名為「生命歷程研究」的課,課程介紹了「event history analysis 事件史研究」和「sequence analysis序列分析」兩種定量分析方法如何作用於研究個人生命節點、重大選擇等議題。不少學生課後表示「這個課真有意思」「上完這個課我眼界打開了」。隨着世界的多樣性越來越被看見,個體之間的不同人生選擇也能綻放出各色美麗,讓年輕的同學們意識到「我不必被某種傳統的生活方式束縛」,是周穆之開設課程的最大收穫。

本科學習生物化學,畢業後在四大會計師事務所從事審計工作,而後又在職攻讀碩士、在牛津讀完博士,周穆之有着豐富的人生經歷。記得在牛津讀博的一次數據調查中,周穆之研究的議題是「生育對女性自我實現的個人信仰有無影響」。大部分人認為,女性生育後可能會花更多時間在家庭、孩子身上,但隨機抽查了2萬名英國女性的問卷結果表明:生育後的女性自我價值取向決定於她是否找到了工作。換句話說,如果一位媽媽她生完孩子後很快找到了滿意的工作,她更傾向於不認為「男主外女主內」,更主張男女平等;如果一位媽媽生完孩子以後長時間內沒辦法繼續工作,她可能會認為女性更應該傳統一點。

數據是最好的證明。一直從事婚姻、家庭研究的周穆之經常被許多調查得出的科研數據顛覆了過往的認知,也正是因為這些出乎意料的瞬間,周穆之認為科研改變了她看待世界的方式。

在港科廣,讀研讀博期間的學生們正值青年,個人選擇是他們面臨的重要人生話題,也有學生在迷茫時向周穆之尋求幫助,周老師的解答往往讓他們豁然開朗。對於青春正好的港科廣科研青年們,周穆之給的評價是「睿智」,她希望所有青年們放下焦慮,腳踏實地。世界很大,少擔憂、多實幹是最好的出路。

紅鳥碩士學部

周晉妮:用「開荒牛」的精神指導學生

在前不久的香港數碼資產學會Hackathon 比賽中,周晉妮帶領由紅鳥碩士班同學組成的Touch the Metaverse團隊參賽,並最終在130多個團隊的激烈競爭中榮獲冠軍及「最具創新獎」兩個獎項。

「因為競爭太激烈了,當時已經做好拿安慰獎回來,但在公布冠軍發現是我們時,大家都很激動,我覺得這也是對紅鳥碩士班前六個月自由學術探索培養模式的一種肯定。」周晉妮回憶道。

「從一開始便以創業者自居」,「具有開荒蠻牛精神」 ——這是周晉妮對自己的評價。疫情期間,為了讓同學們的項目能順利進行,「陽」了的周晉妮在高燒的情況下,依然堅持工作到深夜。作為新學校、新模式的開拓者,周晉妮要同時輔導32個不同學科背景的同學,並針對同學們的項目特點進行個性化輔導。

周晉妮畢業於港科大,師從李澤湘教授,也深受他的影響。現在指導學生的方式也都是鼓勵學生自主探索,從問題和需求出發進行跨學科研究。早在2019年時的「先導計劃」,周晉妮就開始運用這種培養方式。當時招來的13個學生都有創新創業的意向,最後在這些項目中誕生了兩家公司,這也為紅鳥碩士班的建立打下了基礎。

紅鳥碩士班的同學都會修一門名為設計思維的課。作為本課程的負責人,周晉妮介紹道,設計思維是一種幫助同學們發現需求,定義問題並快速迭代、實用性非常強的方法論,它適用於所有學科,適合任何背景,不論是科學、技術、工程、藝術還是人文社科。這使得一直以來從知識和課本出發,相對比較被動學習的同學們需要一段時間來適應。面對這些挑戰,她給同學們的鼓勵是「相信自己,勇敢探索」。她希望港科廣的青年們能走出舒適圈,積極探索未知領域,不斷突破自己。

踏實肯干、突破創新

是港科大(廣州)科研青年的標誌

未來的世界由他們創造

港科大(廣州)的未來由他們書寫