《中國城市社會創新能力指數報告(2023)》發佈

近日,《中國城市社會創新能力指數報告(2023)》發佈會在香港科技大學(廣州)舉行,結合報告發佈契機,「中國城市的社會創新」主題茶話會同時舉行。

人民網、新華網、人民日報中國能源網、環球網等多家媒體相繼對本次發佈會進行宣傳報道。

《中國城市社會創新能力指數報告(2023)》是香港科技大學(廣州)社會樞紐創新創業與公共政策學域郭素、侯韻、陳羅燁教授科研團隊的課題研究成果,是香港科技大學(廣州)響應國家高質量發展推進科研創新需求,踐行產學研合作的直接成果體現。

《中國城市社會創新能力指數報告(2023)》

價值/概述:

《中國城市社會創新能力指數報告(2023)》是我國第一本關於中國城市社會創新能力指數研究報告,建立了國內第一個從社會創新維度對城市進行評估的指標體系,是社會科學研究領域首次精準深入評估城市創新能力的前瞻性、創新性研究報告,為實現中國城市社會創新與可持續發展提供參考。

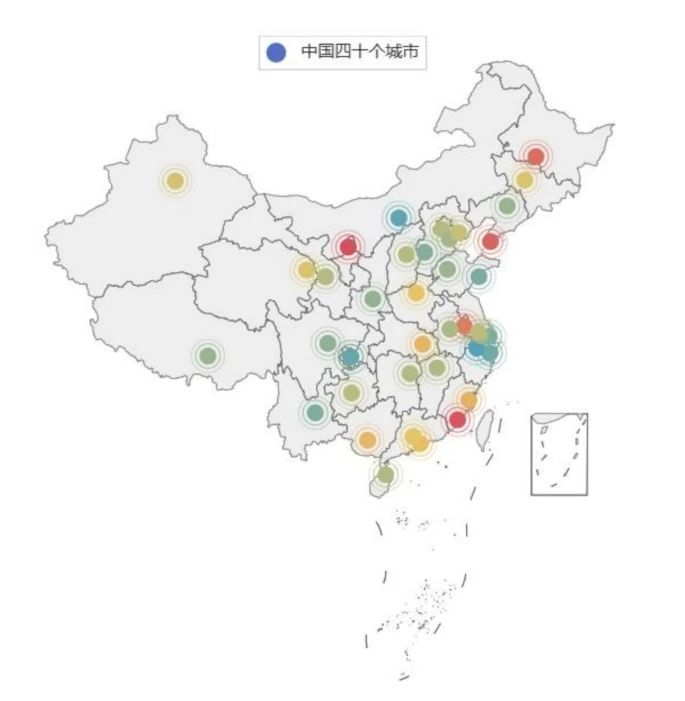

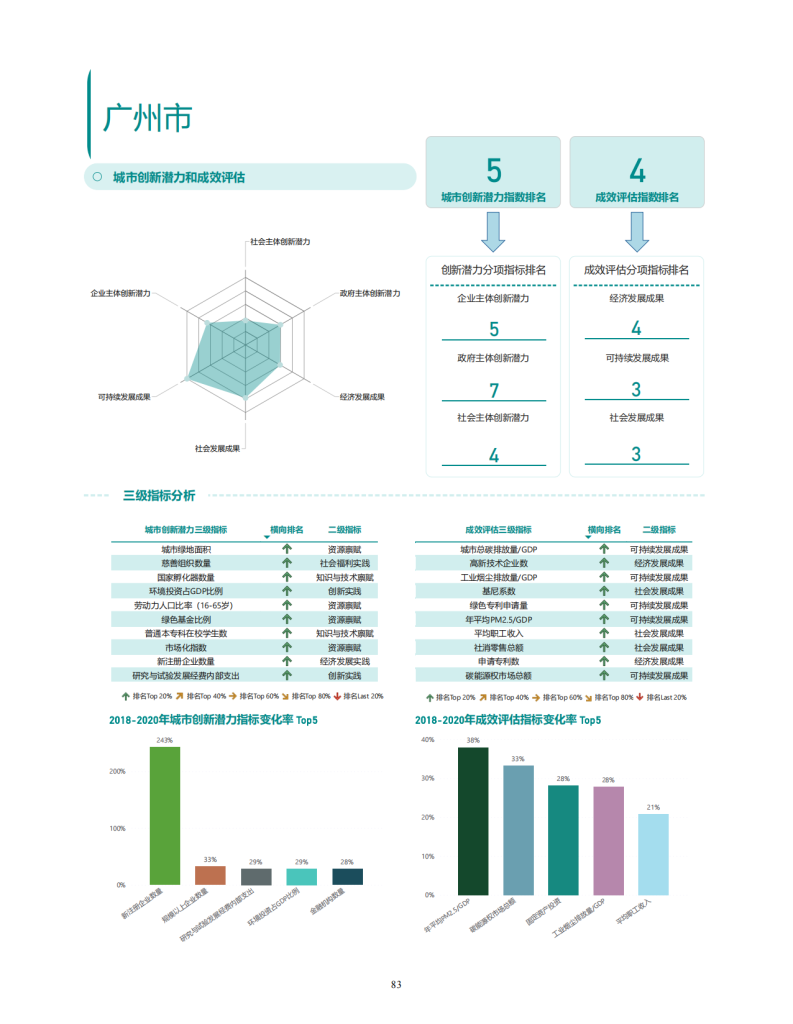

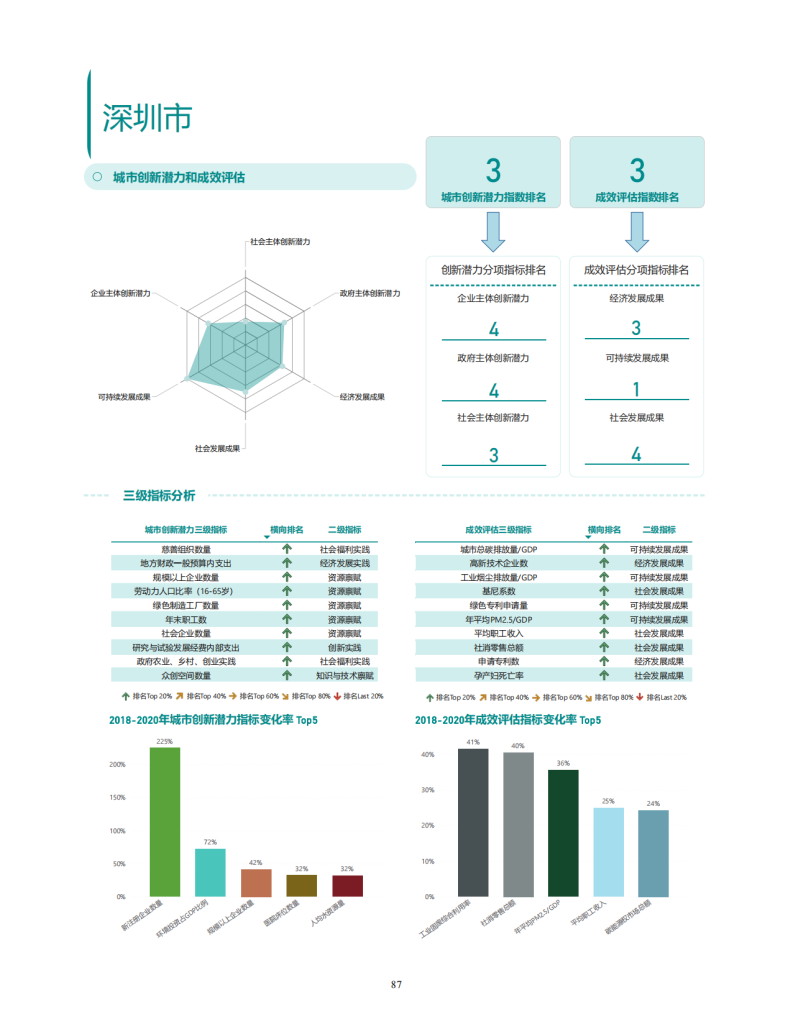

本報告編製歷時一年,研究了我國40個主要城市在社會創新領域的表現,並通過構建「稟賦-實踐-成效」三元評價體系,全面把握各城市的社會創新能力,同時收集社會創新典型實踐案例。

報告闡述了當今城市社會創新的內涵及現狀,構建起能夠全面、客觀、科學反映中國城市社會創新水平的指標體系,直觀地展現了社會創新水平和差異的總體狀況和各個地區的特徵以及每個分類指標的分佈以及變化情況,突出了各城市在社會創新方面的優勢和不足,並為不同區域城市社會創新的發展提供了特定的策略和建議。

本報告中最大的亮點在於,將城市的環保實踐和社會福利實施情況納入中國城市社會創新能力評價指標的考量體系。例如,城市的綠色基金規模、工業煙粉塵排放量、環境污染投資佔比等環保指標成為評估城市社會創新的突出因素,另外,關於城市是否對殘疾學生教育實施補助政策,老年人參與城市基本醫療保險比例,以及上市公司ESG及CSR自主披露百分比等社會福利實施情況相關的指標都成為衡量城市社會創新水平的重要內容。

鳴智茶話會:中國城市的社會創新

結合報告發佈的契機,香港科技大學(廣州)社會樞紐創新創業與公共政策學域與副校長(教學)辦公室聯合舉辦了「中國城市的社會創新」主題發佈會活動。

來自香港科技大學(廣州)與清華大學的教授學者、廣州市城市規劃勘測設計研究院專家與和瀚書院代表共同參加了發佈與研討。大家圍繞「中國城市的社會創新」主題,就中國城市的社會創新問題及實現城市可持續發展的重要方式等展開對談。

香港科技大學(廣州)創新創業與公共政策學域實踐助理教授郭素博士主持開場並歡迎各位嘉賓的到來。

和瀚書院名譽理事喬元暉先生首先致辭,他結合親身工作經歷,為大家分享了國家電網聯合技術型民營企業,通過科技創新為江西省上饒市廣信區雙溪村低電壓住戶打造高性價比產品的社會創新案例。

香港科技大學(廣州)創新創業與公共政策學域助理教授侯韻博士對《中國城市社會創新能力指數報告(2023)》的主要內容進行介紹,解釋了指數的構建理論基礎和方法,展示了報告的關鍵發現。

隨後,香港科技大學(廣州)碳中和與氣候變化學域助理教授陳羅燁博士擔任橋樑嘉賓,與三位特邀嘉賓就社會創新與城市規劃、社會創新與技術創新、社會創新與社會組織等話題展開了精彩對談。

廣州市城市規劃勘測設計研究院副總工程師霍子文主任指出,引入社會創新視角是對創新領域研究和實踐的重大補充,創新必須精準面向社會人群和社會需求,尤其是引領城市發展方向的青年人和引發城市發展問題的老年人的需求變化,同時注重空間供給。

香港科技大學(廣州)協理副校長(知識轉移)和人工智能學域主任熊輝教授圍繞技術創新同社會創新互動融合過程中的挑戰與機遇,強調創新活動非常需要交叉融合和跨越邊界,因此城市社會創新能力評估可以將社會實踐同技術實踐相結合,通過大數據指標更好地提升報告質量。他還強調「人物」的作用,表示引領帶動型領導者等能夠吸引和賦能專業化人才,進而最大化釋放創造力的創新時代核心競爭要素。

清華大學公共管理學院數字公益研究中心主任鄧國勝教授表示,無論是科技創新還是管理創新,社會創新的終極目標在於促進社會可持續發展,服務於全人類福祉。他指出,《中國城市社會創新能力指數報告(2023)》區別於其他報告的核心價值在於納入潛力視角,更全面體現城市發展的潛力和趨勢。同時他建議報告未來可更加關注具有社會企業家精神的人物以及樞紐型慈善組織等頭部社會企業,以及立足社會創新的整合性視角,關注政府、企業和社會間的資源整合與價值創造,以真正體現社會創新的要素和意義。

發佈會現場的參與者和嘉賓還就區域性合作、創新溢出、創新公平等問題展開了深入討論,現場互動氣氛熱烈。

後語

未來,香港科技大學(廣州)社會樞紐創新創業與公共政策學域科研團隊計劃將持續對本報告進行更新,為政府部門提供一個科學和有效的社會創新決策依據,為社會組織提供一個社會創新資源分享平台,為公眾提供一個認識和參與社會創新的信息渠道,為推動城市社會創新發展做出貢獻。